Kür bietet das Mehr von uns und über uns und über uns hinaus – für jene, die auch im Alltag am Tellerrand nicht stehen bleiben.

Klimawandel, Wertewandel –

Buch und Handel

2019 – das waren wieder Brexit und Trump, Erdogan und der Verrat des Westens an den Kurden, das waren Handelssanktionen und wieder ertrinkende Flüchtlinge im Mittelmeer. Das war ein abermals heißer Sommer mit dürren Äckern, das war der somnambule Niedergang der SPD, das war die Vertiefung der kruden AfD-Ideen in der Gesellschaft, das war Halle als Synonym für etwas bis dahin Undenkbares … die Welt ist in doch sehr »ungewohnten« Bewegungen – und die werden 2020 weitergehen. Perspektive? Offen.

»Eine Bewegung von Schülern rüttelte die Gesellschaft auf, alarmierte die Menschheit und machte sie auf ihre größte Herausforderung aufmerksam. Es ist eine verkehrte Welt, in der Kinder den Erwachsenen mitteilen müssen, dass sie Verantwortung für die Welt übernehmen sollen«, so Mathieu von Rohr just im Spiegel. Ja, auch das war 2019: »Fridays for future« setzte den Klimawandel mit solch emotionaler Wucht auf die menschliche Agenda, dass Politik und Wirtschaft sich nicht mehr entziehen können – es geschieht etwas, wenn auch spät, langsam, unentschieden.

Das große Grummeln

Die Erkenntnis, im Wandel des Klimas, im Beginn einer möglichen Klimakatastrophe zu leben, wächst und ergreift immer mehr Menschen – aktuell halten mehr als 60% der Jüngeren den Klimawandel für unser größtes Problem, und auch bei älteren Befragten rangiert er auf einem der drei ersten Plätze des Sorgenrankings – es verändert viele der gesellschaftlichen und kulturellen Parameter und Gewissheiten. Wo sich Angst vor der Zukunft breit macht, die Hoffnung auf substanzielle Veränderung schwindet, wo der Glaube an eine bessere Zukunft verloren geht, wo die Unsicherheit an der Seele frisst, verändert sich nicht nur der menschliche Umgang miteinander, sondern auch das Verhältnis des Einzelnen zu Politik und Gesellschaft.

Aus dem Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft, in Politik und Wirtschaft, ist verbreitet tiefes Misstrauen geworden, »Ihr da oben, wir da unten«, »Ihr hört und seht uns nicht« ist ein grassierendes Phänomen gefühlter Geringschätzung bis in die Mitte der Gesellschaft – und ein Generationenvorbehalt. Dieses Gefühl nimmt die Außenrechte gekonnt auf und bekämpft ein angebliches Establishment, das »dem Volk« geradezu entrückt und abgehoben sei.

Diese Entwicklungen werden verstärkt durch die stetig bohrenden Fragen, welche die Zukunft von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, von Globalisierung und Migration aufwerfen – und auf die »die Politik« bislang keine glaubhaften, vor allem keine zukunftsfrohen Antworten hat.

Unsicherheit/Sorge/Angst

wird zum prägenden Grundgefühl der Zeit. Es entzieht den Gesellschaften das für ihr Funktionieren nötige Grundvertrauen der Menschen. Es schwindet die Geduld, die die Komplexität der Demokratie von Menschen fordert – die Konsequenzen sind von erheblicher Sprengkraft für alle Gesellschaften und die Beziehungen der verschiedenen Handlungsgruppen in ihnen: Einfachste Lösungen werden gefeiert, der Diskurs weicht der Schablone, das Argument dem Gefühl, Mitgefühl wird verdrängt von Ablehnung, Dumpfheit, Hass.

Die offene Gesellschaft, in der wir leben und die unsere große Mehrheit will, versteht sich nicht von selbst. Sie beruht nach Popper auf »wahrheitsmäßiger Klärung der Sachverhalte«, und »intellektueller Redlichkeit«. Sie will die Vielzahl der Stimmen – gerade der Stimmen, die sich gegen die Norm, das Gewohnte, das Abgelebte erheben –, und billigt diesen besonderen Schutz zu. Die offene Gesellschaft akzeptiert die kritische Nachfrage, sie ist neugierig auf die alternativen Arten zu leben, zu denken, zu glauben, sie fördert die Bereitschaft des Einzelnen, Grenzen zu überwinden und vom Anderen zu lernen. Diese Freiheiten wollen aber auch gestaltet sein, gerade dann, wenn’s mal nicht so kuschelig ist.

Nachhaltigkeit? Verantwortung.

Nachhaltigkeit ist mehr als öko und bio – Nachhaltigkeit ist die Absicht, die Herausforderungen von Ökologie, Ökonomie und Sozialem immer wieder unter einen Entscheidungshut zu bekommen = Nachhaltigkeit meint also Verantwortung, für alles, weit über die Rendite hinaus.

»Wachstum bleibt für die liberalen Demokratien ein Mittel, um sich die Zustimmung der Bürger zu erhalten. Zugleich befeuert es den Klimawandel, der dann mit unpopulären Maßnahmen eingedämmt werden muss, was wiederum der AfD in die Karten spielt, die solche Maßnahmen für überflüssig hält«, beschreibt der Spiegel ein zentrales Dilemma.

Nachhaltige Strategien suchen Lösungen für diesen und die andere Widersprüche unseres Handelns – sie übernehmen Verantwortung für ökologische und humane Ressourcen, für menschenwürdige Arbeitsverhältnisse allüberall ebenso wie für Emissionsvermeidung, für Profitabiltät, wie für die Einhaltung der Menschenrechte, für die Chance auf ein menschenwürdiges, selbstverantwortetes Leben für jede und jeden auf diesem Planeten. Nachhaltigkeit will Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit.

Nein, das sind keine Ziele von Spinnern oder »überkandidelten Bürgerkindern« – das sind verbindliche Zielsetzungen der UNO, die auf die Rio+20-Konferenz 2012 zurückgehen.

Das »Soziale« meint Kultur

Die Säule »Soziales« ist im Modell der Nachhaltigkeit die sicherlich komplizierteste – denn hier geht es unmittelbar um Menschen, um uns. Unsere Traditionen und Hoffnungen, um persönliche Freiheit versus notwendigen Verzicht; es geht um Hoffnungen und Perspektiven – um Glaube, Liebe, Menschlichkeit in harten Zeiten. Das »Soziale« meint die Komplexität von Identität und Kultur, fragt nach Verantwortung, Weitsicht, Motivation, Prinzipien, Wille, Gesetzen, Religion, Zweifel, Zuversicht, Angst, Vorbildern, Wahrheit, Intuition, Chancengerechtigkeit, Bedürfnissen, fragt nach Bildung und Lernen, nach Würde und Solidarität – fragt nach dem, was Menschsein und Sozialität ausmacht, in individuellen wie in kollektiven, politischen, historischen, wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und das, mit Verlaub und endlich: Global, denn die Welt steht vor der Haustür – es betrifft uns nämlich gegebenenfalls doch, wenn in China ein Sack Reis umfällt.

Der Klimawandel wandelt also jedes Klima – und wir sollten einsehen, dass dies auch so bleiben wird. Die Erde lässt nicht mit sich feilschen. Wollen wir eine menschenwürdige Zukunft, müssen wir neu denken, Dinge zusammendenken, die zusammengehören, die sich bedingen. Und entsprechend handeln.

»Alternativlos« ist vorbei

Und da sind sie dann, die vielen Fragen, die Menschen stellen, neue Fragen an Unternehmen, Organisationen – oder bekannte Fragen mit neuer, ungewohnter Nachdrücklichkeit:

Was ist Eure Substanz? Was sind Eure Werte? Eure Freude und Hoffnung? Was ist Eure Motivation und womit motiviert Ihr? Was stellt Ihr in Aussicht? Was sind eure Treiber, Motoren, Hoffnungsträger? Was soll Euch und Eure Kinder erwarten?, was wollt Ihr, das uns erwartet?

Welche Beiträge leistet Ihr zu einer lebenswerten, demokratischen Gesellschaft, zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen? Wofür seid Ihr da – über die Rendite hinaus? Was macht Euch relevant?

Darauf müssen Antworten gefunden und formuliert werden, denn der Lärm, den diese Fragen nach innen und außen machen, wird nicht leiser werden, es handelt sich nicht um einen vorübergehenden »Trend«: Nachhaltigkeit ist Herausforderung, sie ist der dauerhafte Resonanzboden, der das Agieren der Organisationen ggf. zum Dröhnen bringt, er ist die historische Folie, vor der Handeln beleuchtet wird – auf Jahre, ja wohl auf Jahrzehnte hinaus.

Gefordert sind Glaubwürdigkeit und Authentizität, Profil und Markanz, Stringenz und Substanz, Originalität und Überraschung, Mut zu radikalem Denken mit Phantasie, Persönlichkeit, Passion, Relevanz; neue zukunftsfrohe (aber nicht naive) Erzählungen, Möglichkeiten einer kommenden Idealgesellschaft und unsere Beiträge dazu, gesucht werden Antworten und Lösungen, Ideen und Visionen, die, ja schlicht: auch Freude machen und begeistern können – und das von allen »gesellschaftlichen Stakeholdern«, also und ohja, auch von den Unternehmen.

Viele Menschen stellen längst Fragen nach

- dem Sinn (unternehmerischen) Handelns,

- der kulturellen Identität,

- den gesellschaftlichen Aufgaben,

- der Verantwortung über die Zahlen hinaus,

- der Haltung, mit der agiert wird.

Überzeugende Antworten auf diese Fragen, Antworten, die gar zur Begeisterung führen, sind auch Argumente für die »klügsten Köpfe«, sich für ein Unternehmen zu entscheiden: Sie werden zu zentralen Bausteinen im Employers Branding.

Wir sollten uns auf die Wege machen, die Werte und den Sinn des Handelns für die kommende Zeit zu definieren, denn Werte orientieren und leiten, stiften Sinn und Freude, spenden Zuversicht und Mut, machen stark und selbstbewusst, Werte bewirken Handeln und die Summe der Werte stiftet den Sinn.

Slow food

Über Werte reden, heißt über Haltung reden, über Standpunkte und Klarheit. Das gilt auch für Unternehmen und Marken. Welche Werte lebt ein Unternehmen, was ist seine gesellschaftliche Rendite? Auch Verlage und Buchhandlungen werden darauf Antworten geben müssen, die Leser und Kunden werden fragen, ob leiser oder lauter, heute oder morgen, den Kleinen wie den Großen – wir sollten nicht warten, bis »tuesdays for trees« vor unseren Türen steht, »Für Bücher sterben Bäume«.

Bei radikalem Denken, diesem Suchen nach neuen Antworten auf die Herausforderungen der Zeit, hilft der Reichtum der Geistesgeschichte, der Kosmos von Kultur, Kunst und anregender Fabulierkunst – den bieten Buchhandlungen und Verlage. Denn Buchhandlungen sind Orte der kulturellen Bereicherung, Orte, an denen Menschen sich treffen auf der Suche nach Anregung und Austausch. Lesungen können Feste der Ideen sein, Bücher Vitaminbomben für Kopf und Herz. Die Verlage liefern diese Botenstoffe, sie legen die Diskurse und die Literatur der Welt auf Büchertische und Kassentresen.

Wir bieten doch Slow food for the brain: »Je mehr wir von der Sorge geplagt werden, uns in der digitalen Welt, in Multitasking und fragmentierten Lektüren zu verlieren, desto verlockender erstrahlt das gedruckte Buch als Gegenwelt des ›deep reading‹«, so Lothar Müller in der Süddeutschen. Recht hat er. Und damit kann man wunderbar Musik machen.

Buchhandel und Verlage: Gegen Stumpfheit und Gestrigkeit, für Anregung und Streitkultur, für Phantasie und Utopie – je vielfältiger, desto spannender: Das macht Sinn und Relevanz, dafür sind sie da.

Die Werte klären, die Sinn stiften, den Sinn, der die Klarheit schafft, die Klarheit, die Freude macht – unser aller Aufgabe (mehr unter www.ideas2c.de). Damit sind wir dann bei der Kommunikation angekommen.

Neue Wege – neues Denken –

neue Kommunikation.

Erfolgreiche = Menschen gewinnende Kommunikation wird die nötigen Zusammenhänge herstellen zwischen ökonomischen und ökologischen – vor allem aber auch zu den gesellschaftlichen, kulturellen, historischen, psychosozialen und ethischen Fragestellungen, sie fühlt und denkt, wertet und handelt angemessen.

Eine solche Kommunikation wird für jedes Unternehmen, das wirken will, zu einer zentralen Aufgabe: Denn da künftig immer mehr Unternehmen auf die genannten Fragen antworten werden, entsteht ein gar großes Gedrängel auf dem Markt der Aufmerksamkeit.

Es gilt, eine Kommunikation zu entwickeln, die selbstbewusst und überzeugend ein Unternehmen kenntlich, unverwechselbar und relevant macht – wobei es die Werte sind, die Relevanz verleihen. Gerade auch von uns als Teil der Kultur»industrie« werden Positionen erwartet. Und diese Positionen müssen für die Menschen erlebbar sein, en detail und en gros. Jene Menschen, die unsere Kunden sind, wollen eine Kommunikation der Werte: Sinnorientiert und selbstbewusst, heiter und klar, mit dem Mut zu Originalität und Humor, zu Offenheit, Dialog und Auseinandersetzung.

Die Teilhaber der Buchbranche haben allen Grund, diese Kommunikation mit Denken, Lust und Laune anzugehen.

Erschienen im BuchMarkt, 12/2019

G

Vom Unfassbaren des Anfassbaren:

Ein Plädoyer für die Sinnlichkeit des Wichtigen

oder, kurz: Das Ding.

So richtig digital in einem erfolgreichen »Kommunikationsmix« ist – dort, wo’s wichtig ist, bleibt das Analoge Trumpf:

Denn Ding signalisiert ein Mehr an Relevanz:

Ding sagt dem Adressaten:

Diese Mitteilungen sind mir, dem Absender, besonders wichtig, und es ist mir wichtig, dass du diese Mitteilungen zur Kenntnis nimmst – deswegen habe ich ihnen Form gegeben, nicht nur Gesicht. Ideen und Gedanken, Mitteilungen, Wünschen, Angeboten eine fassbare Form zu geben heißt, ihnen und dem Adressaten jene Wertschätzung entgegenzubringen, die Menschen erleben wollen – und die vermittelt werden muss, wenn man Vertrauen erreichen will.

Noch bevor wir richtig sehen und Geräusche und Gerüche zuordnen können, umgreifen wir als Säuglinge hingehaltene Finger: Am Anfang unserer Menschwerdung steht der Tastsinn – mit ihm beginnt die aktive haptische Wahrnehmung unseres Umfelds, mit tastendem Begreifen startet die Eroberung der Welt.

So bleibt es das Leben lang – ob wir ein Blatt Papier, eine Frucht oder die Polster des Traumwagens befühlen: Was immer uns in die Hände kommt, wird spontan, subjektiv, unbewusst unter vielfältigen Aspekten gewogen: Liegt das Etwas gut in der Hand? Ist die Oberfläche glatt oder rauh, schmeichelt sie den Fingern? Viele Kriterien spielen zusammen und senden Signale an das Hirn. Früheste Erinnerungen tragen ebenso zur Bewertung der taktilen Empfindungen bei, gemachte kulturelle und gesellschaftliche Erfahrung, erlebte soziale Prägung, entwickeltes ästhetisches Empfinden. In besonderen Fällen prägt sich die taktile Erfahrung tief in die Erinnerung.

Kurzum: Ein Ding spricht, ohne ein Wort zu sagen. Es spricht auch, wenn wir es nicht sehen, nicht hören, nicht riechen können. Ein Ding ist anfassbar, begreifbar. Im Tasten und Begreifen teilt es sich mit, wird erlebbar. So sprechen auch Steine und Muscheln, die furchige Oberfläche einer Mauer oder die glatte Kälte eines Latexanzuges. Und so wird das, was Ding ist, glaubhaft: Es existiert, ich habe es begriffen.

Wie wichtig das für uns Menschen ist, spiegelt sich in dem Ausruf »Das ist ja unbegreifbar!« – wenn etwas unbegreifbar ist, ist es außerhalb dessen, was der Ausrufer mit seinem »gesunden Menschenverstand« nachvollziehen kann, es ist absurd und abseits seiner Normen.

Ding ist Glaubwürdigkeit

Analoges ist. Jedes Ding kommt irgendwann an den Endpunkt seines Entstehens. Ob Stein oder Muschel, Smoking, Buch oder Polster – was geworden ist, ist da und erfassbar. Diese Erfassbarkeit gibt dem Ding die kommunikativ wichtige Bedeutung des Bleibenden.

Ding ist Konzentration

In einer Ausstellung sehen Sie ein Foto. Die Erfahrung, die Sie machen, wenn Sie dieses Foto nochmals im Katalog anschauen, ist eine andere als jene im Moment der Betrachtung in der Ausstellung: Dadurch, dass wir etwas festhalten und Ding werden lassen, entsteht ein Anders, ggf. ein Mehr an Ausdruck und Eindruck, wir werden bereichert: Das Gesehene bekommt eine andere, eine vertiefte Qualität der Wahrnehmung – die körperliche Präsenz des Kataloges führt zu einer Konzentration, die der Mitteilung eine andere Bedeutung gibt.

Ding ist Erfahrung

Dingliches ist stets mehrdimensional. Nicht nur, dass es ein wie auch immer gearteter Körper ist, der in den Händen liegen kann – Dingliches spricht zumeist mit all unseren Sinnen: Wir halten die Muschel ans Ohr, wir riechen an ihr. Wir befühlen und betrachten ihre Oberflächen, wir können mit der Zunge an ihr lecken, das Salz des Meeres schmecken. Diese multitaktile Erfahrung werden Sie mit einem Brikett vermutlich nicht genießen wollen – aber Sie könnten es, genau wie mit fast jedem anderen Ding: Ding ist sinnlich.

Es liegt schwer auf der Hand, dass solch’ umfassende Erfahrbarkeit eine – wenn auch unterschiedlich bedeutsame – Verbindung schafft. Eine Verbindung, die auch für jede Kommunikation Bedeutung hat.

Ding ist Bedeutung

Denken Sie an Ihre Reaktion auf die Einladungskarte, die Sie gestern erreicht hat – allein, dass sie gedruckt war, versehen mit einigen persönlichen Worten, ließ sie zu etwas Auffallendem werden, zu etwas, das Ihnen sagte: Der Anlass und Sie sind dem Absender wichtig.

So wie diese Karte eine auffallende Form der Hinwendung ist, so gehören auch in Ihrer Kommunikation die substanziellen Mitteilungen verdinglicht, um jenes Maß an Glaubhaftigkeit zu erreichen, das wir Vertrauen nennen.

Ob Sie – Ihr Unternehmen, Ihre Stiftung, Ihre Organisation – ein Jubiläum zu feiern haben oder einen runden Geburtstag, eine wichtige Etappe erreicht ist oder eine neue Firmenzentrale eingeweiht werden soll, ob Sie Ihrem Employers Branding neue Ziele gesteckt haben oder Sie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas mitgeben wollen, das Ihnen besonders wichtig ist: Ding signalisiert ein Plus an Relevanz. {Natürlich auch ein Plus an Erwartung, die erfüllt werden muss.} So sagen Sie dem Adressaten: Diese Mitteilungen sind mir besonders wichtig und es ist mir wichtig, dass du diese Mitteilungen zur Kenntnis nimmst.

Dadurch, dass Sie Ihren Ideen und Gedanken, Mitteilungen, Wünschen, Angeboten eine fassbare Form geben, erleben die Adressaten jene Wertschätzung, die sie erleben wollen – und die Sie ihnen vermitteln müssen, wenn Sie wollen, dass man Ihnen Glauben, Vertrauen, Umsatz schenkt. Und: Solch’ Ding können Sie überreichen, weitergeben – verschenken.

Ding ist Distinktion

Ding ist Distinktion, »Unterscheidung«, und gibt Ihren Mitteilungen darüber hinaus eine gewisse »Vornehmheit«, die sich bereits darin ausdrückt, dass Sie diese dem zunehmend Flüchtigen entzogen haben. Diese Bedeutung wird wachsen: Was aus dem Rahmen allgegenwärtiger Digitalisierung fällt, genießt das erste Mehr an Aufmerksamkeit.

Schon deswegen ist Print übrigens nicht tot – und wird es auf viele, viele Jahre auch nicht sein, denn das archaische menschliche Bedürfnis nach Begreifbarkeit und Sinnlichkeit vergeht nicht in wenigen Generationen. Im Gegenteil: Print enthebt Ihre Botschaft dem Alltag, Print = Relevanz. Vielleicht nicht für alle, aber für viele Menschen – erst recht für jene, die Sie meinen und erreichen wollen.

Dabei geht es immer auch um Angemessenheit. Die Form muss dem Wert Ihrer Mitteilungen entsprechen, ist sie doch schon Teil der Geschichte, die Sie erzählen wollen. Idee und Konzept, die Qualität von Text und Bild, die Gestaltung und die Wahl aller Materialien müssen sich binden zu aussagekräftigen Objekten.

So entsteht eine Einladung zur Kommunikation, die gern angenommen wird – entstehen Medien, deren Botschaften Ihre Adressaten mit Freude aufnehmen.

Ihre Meinung dazu gern an rainer.groothuis@groothuis.de

R

GASTBEITRAG

Nachhaltigkeit ist Haltung

Josef Krieg über Kommunikation und WerteUnternehmen

Was ist die Motivation heutiger und künftiger Generationen, die im Management oder in ihren eigenen Firmen Verantwortung übernehmen? Wofür brennen sie? Wie sieht er aus, ihr Beitrag für eine Welt, die zwischen Digitalisierung und Klimawandel entschieden werden wird?

Wir sind überzeugt, dass die Transformation zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell eine der großen Herausforderungen für Unternehmen im 21. Jahrhundert ist. Vielleicht die zentrale.

Das Geschäftsmodell von morgen ist dabei die nachhaltige Wertsteigerung für das Unternehmen selbst, für die Gesellschaft und Umwelt zugleich. Unternehmen, die dieses Ziel verfolgen, nennen wir WerteUnternehmen. Bei ihnen stehen Profit, Ökologie und Soziales nicht im Wettbewerb zueinander oder heben sich gegenseitig auf, sondern bedingen sich gegenseitig. So wird Nachhaltigkeit geformt.

Nachhaltigkeit ins Unternehmen lassen

Am Anfang steht wie immer die strategische Entscheidung im Management selbst: Wollen wir uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen und sie in das Unternehmen lassen? Wollen wir sie zum Fundament oder zur DNA des unternehmerischen Handels machen?

Diese Entscheidung kann nur in Geschäftsführung oder Vorstand fallen. Nachhaltigkeit ist ein strategisches Führungsthema und ist nicht delegierbar, denn Nachhaltigkeit wirklich ins Unternehmen zu lassen, verändert das Unternehmen von Grund auf.

Steht die positive Entscheidung einer Unternehmensleitung, beginnt ein umfassender Kommunikationsprozess, den wir WerteKommunikation nennen. Nachhaltigkeit will definiert und verstanden werden, sie will erfahrbar sein und integriert werden, d.h. internalisiert. Umfassend, ganzheitlich.

Nachhaltigkeit kann aber auch entdeckt werden: vielleicht ist das Unternehmen in vielen Prozessen bereits nachhaltig, hat es aber bislang nicht so verstanden.

Kommunikation – ein Schlüssel

Wir wissen, dass viele Strategieprozesse (z.B. M&A, Transformation, Digitalisierung) nicht erfolgreich waren, weil der Kommunikation zu wenig Bedeutung beigemessen wurde. Deswegen verstehen wir unsere Arbeit zunächst als strategische Kommunikationsberatung. So helfen wir durch unsere Arbeit, strategische Prozesse nachhaltig zu realisieren.

Zentraler Bestandteil unseres Konzepts der WerteKommunikation ist die Belichtung des Unternehmens durch Transparenz, die wichtigste Währung in einer Organisation: Transparenz über Entscheidungen, Vorhaben und Ziele. Aber auch über das Erreichte, oder besser, über die Darstellung des Unternehmensergebnisses.

An dieser Stelle machen wir einen wichtigen Unterschied: wir verzahnen unser Konzept mit einer neuen Methode des Accountings, dem Green Standard Accounting.

Widerstand und Skepsis

Viele Unternehmen in Deutschland investieren viel Zeit und Geld in ihre Nachhaltigkeit. Dennoch schrieben im Dezember 2019 Autoren in einer Studie der DZ-Bank, dass den deutschen Mittelstand die globale Erwärmung schlicht kalt lässt. Und in der Corona-Krise und deren Überwindung werden wirtschaftliche Erholung und Arbeitsplätze wieder gegen Umweltschutz und Nachhaltigkeit gegeneinander ausgespielt. Das alte Spiel also.

Das muss nicht sein. Wir fragen uns, warum Unternehmen mit ihren unternehmerischen Fähigkeiten sich nicht als Lösungsanbieter für eine gute Zukunft engagieren. Mit nachhaltigen Geschäftsmodellen sind sie zukunftsfähig, generationsübergreifend und generationsgerecht. Eine wunderbare Heldengeschichte. Warum also diese Zurückhaltung? Warum dieser skeptisch-kritische Blick auf Nachhaltigkeit?

Die jetzige Generation der Führenden ist die letzte, die jetzt noch Grundsätzliches ändern kann. Verschieben gilt nicht. Wir begreifen Nachhaltigkeit als den Weg, das unternehmerische Erbe weiter zu sichern, ohne dabei an Agilität oder digitaler Anpassungsfähigkeit zu verlieren.

Übersetzer und Raumöffner: WerteKommunikation

Mit unserem Konzept der WerteKommunikation setzen wir an der Übersetzung des neuen Reportings an und gehen in eine umfassende Transformation zur Nachhaltigkeit, die am Ende zum WerteUnternehmen führt.

Dafür wollen wir alle Mitarbeiter auf allen Ebenen einer Organisation gewinnen und jeden Einzelnen zu Nachhaltigkeitsmachern motivieren. Dafür machen wir interne neue Denk- und Ideenräume auf.

In unseren DenkQUER-Räumen lernen sie, sich auf kommende Marktveränderungen einzustellen: Sie überprüfen die bisherigen Wertschöpfungsketten auf Nachhaltigkeit, suchen nach dem Einsatz von kreislauffähigen Geschäftsmodellen und identifizieren Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen. Damit nehmen sie unternehmerische Verantwortung wahr.

Mit einem modularen und mehrstufigen Reifegradsystem wird Nachhaltigkeit Teil für Teil ausgerollt, in den Köpfen verankert, für die Herzen geöffnet und so zum Ausgangspunkt des nachhaltigen Wirtschaftens.

Die Dynamik der positiven Veränderung, verbunden mit einer neuen Transparenz über die wirkliche Leistung des Untenehmens wird Mitarbeiter – dem intellectuell property – des Unternehmens dazu motivieren, eigene Ideen zur Nachhaltigkeit einzubringen.

Sie können mitverantwortlich werden an der Gestaltung einer auch digitalen Zukunft mit einem exponentiellen Technologieschub. Im Zusammendenken von Innovation und Ressourcenschonung wird Nachhaltigkeit mitentschieden, die Antworten geben muss auf die Frage: Warum tun wir das und wofür?

Mitarbeiter, die darauf eine Antwort geben, werden Botschafter der guten Transformation auch über das Unternehmen hinaus. Eine nachhaltigere Bindung an ihr Unternehmen ist kaum machbar.

Nachhaltigkeit, exponentiell

WerteKommunikativ denkende Unternehmen verschaffen sich heute den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Aber das allein ist nur ein Zwischenziel: In 3,48 Millionen gewinnorientierten Unternehmen – vom börsennotierten international agierenden Großkonzern, über kommunale Einrichtungen bis hin zum Handwerk und Start-up – arbeiten allein in Deutschland 40 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sind in mittelständischen, oft familiengeführten Firmen, beschäftigt.

Wenn nun diese Unternehmen in den kommenden Jahren sich zu WerteUnternehmen entwickeln, wird damit die exponentielle Nachhaltigkeit ausgelöst und Deutschland bekäme einen kräftigen Schub. Was wäre das für eine Erfolgsgeschichte.

Nachhaltigkeit ist eine Haltung, kein Können. Und diese kann man entwickeln. Sie fällt nicht vom Himmel, sondern muss kontinuierlich erarbeitet werden.

Josef Krieg ist Gründer und Geschäftsführer der Ideas2Communicate GmbH, gegründet Ende 2019. i2c versteht sich als Teil eines Ökosystems, aus dem heraus die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die Kunden für ihren Weg zum WerteUnternehmen brauchen. Wissen und Erfahrung werden aus einem umfassenden Netzwerk von exzellenten Beratern auf allen Ebenen der Nachhaltigkeitstransformation generiert. August 2020

→ www.ideas2c.de

Illustration: Lars Hammer.

O

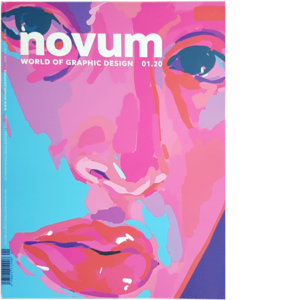

NOVUM, eine der führenden Design-Zeitschriften, ritterschlagte uns unter der Überschrift Der Ton macht die Musik mit einer mehrseitigen Darstellung unserer Arbeit und einem begleitenden Interview.

Wo sehen Sie die Vorteile eines Kundenmagazins als Kommunikationstool? Groothuis: Es ist ein Ausdruck von Wertschätzung – Wertschätzung des Empfängers, Wertschätzung des Inhalts. Es sagt: Ich habe etwas für dich, etwas, das mir wichtig ist. Wenn das Magazin ein Erzähler ist, der in die Lebens-, Arbeits- und Themenwelt eines Unternehmens einlädt, den Empfänger auch ein Stück seines Alltags enthebt, gewinnt es Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Sympathie, schafft Identität – und landet auch schon mal auf dem privaten Couchtisch. Unterscheidet sich ein Kundenmagazin maßgeblich von einer kommerziellen Zeitschrift? Das Kundenmagazin macht das Wesen eines Unternehmens verständlich, erzählt von seinen Werten, die ihm Sinn geben und Relevanz. Es öffnet das Unternehmen zur Welt hin und lädt Sie ein, an den Gedanken, Ideen und Perspektiven, seinen Strategien, seiner Kultur teilzuhaben – es ist Dialog, direkt und indirekt. Dafür sind stern oder Spiegel nicht da.

Sie betreuen Kundenmagazine in sehr unterschiedlichen Märkten und für diverse Zielgruppen. Gibt es Gemeinsamkeiten in Konzept und Herangehensweise? Ja. Denn natürlich haben wir eine Haltung, mit der wir losgehen. Dazu gehört die Klärung dessen, was ich angedeutet habe: Werte, Sinn, Relevanz des Unternehmens? Wofür steht es? Kundenstruktur, Adressaten? Wie kann es sprechen, um die Potenziale der Kommunikation auszuschöpfen?

Nein. Denn der Weg danach kann nur individuell sein: Wir finden für jedes Magazin eine eigene, selbstbewusste Positionierung in seinem Umfeld und machen diese redaktionell-inhaltlich und gestalterisch erlebbar. So wird es zu dem Magazin.

Unter Ihren, oft mit Designpreisen ausgezeichneten Magazinen sind auch »schwierige« Branchen, hinter denen man kaum spannende Geschichten vermutet. Wie kommen Sie trotzdem zu spannenden Inhalten? Soviel Honig in einer Frage (lacht) … wo Menschen arbeiten, entstehen immer Geschichten – Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Wie wir sie anregend, informierend, unterhaltsam, aufregend machen können, hängt auch davon ab, wie weit unsere Auftraggeber sich tatsächlich darauf einlassen, mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen. Menschengewinnende Bindung entsteht zumeist, wenn sich das Unternehmen wie ein Mensch präsentiert, mit Fehlern, auch Widersprüchen – und großen Fähigkeiten.

Welche sind die Herausforderungen für die Gestaltung im Corporate Publishing? Die Gestaltung muss den Ton treffen, der das Unternehmen und seine Botschaften individuell glaubwürdig macht. Es gibt immer noch Magazine, die genau das nicht einlösen – wenn das Magazin einer Privatbank nach Medikamentenbeipackzettel schmeckt, entstehen Brüche: zu dem, was es inhaltlich behaupten will, und zur Lebens- und Erwartungswelt der Kunden dieser Bank. Diese Brüche sind kommunikativ une petite catastrophe. Zur Ansprache gehören übrigens auch die Materialien, denn sie sprechen über unsere Finger mit den Sinnen.

Gab es bei Ihnen jemals die Überlegung ein Groothuis-Kundenmagazin herauszugeben? (lacht) Ach, liebe Bettina Schulz, mehr als einmal. Aber leider und gottlob hatten wir bislang zu wenig Zeit dafür.

Das Interview führte Bettina Schulz, Februar 2020

O

Die drei Siebe des Sokrates

Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen:

»Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie ein Freund …«

»Moment«, unterbrach ihn der Weise, »hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe geschüttet?«

»Drei Siebe?« fragte der andere voller Verwunderung.

»Ja, mein Freund, die drei Siebe! Lass sehen ob das, was du mir sagen willst durch die drei Siebe hindurch geht: Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du geprüft, ob das, was du mir erzählen willst, auch wahr ist?«»Nein, ich hörte es erzählen und –«

»Soso. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Dies ist das Sieb der Güte. Ist das was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, wenigstens gut?«Zögernd sagte der andere: »Nein, das nicht, im Gegenteil –«

»Dann«, unterbrach ihn der Weise, »lass uns auch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt.«»Notwendig nun gerade nicht –«

»Also!«, lächelte Sokrates, »wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es doch begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.«

T

GASTBEITRAG

Schlipse, Sneaker, Ärmel hoch

Sven Astheimer über Purpose

Früher ist die Welt für Manager noch einfach gewesen. Leitende Angestellte waren dafür da, den Gewinn des Unternehmens zu maximieren und die Eigentümer glücklich zu machen. Ging es dem Unternehmen gut, ging es auch den Mitarbeitern gut, und damit war gleichzeitig ein volkswirtschaftlicher Nutzen geschaffen. Punkt.

Doch jetzt ist alles anders. Getrieben von einer Jugend im Greta-Taumel, sind hochbezahlte Manager rastlos auf der Suche nach einem höheren Sinn und Zweck ihres Schaffens. Sie suchen diesen »Purpose«, irgendwas zwischen postmaterialistischen Werten und Instagram-Likes. Denn das kommt an in der Zielgruppe U30, die nicht nur die Kunden von morgen und übermorgen sind, sondern auch die potentiellen Mitarbeiter. Also legen Manager ihre Schlipse ab, streifen Sneaker über, krempeln ihre Ärmel hoch und tauchen duzenderweise in ihre Belegschaften ein auf der Suche nach dem »Purpose«.

In Amerika haben die Chefs zahlreicher Konzerne dem Shareholder-Kapitalismus abgeschworen und sich dem Allgemeinwohl verpflichtet. Gut, dass das Milton Friedman nicht mehr mitbekommen musste. Der Vordenker der Neoliberalen hielt solche Strömungen nämlich für Vorboten des Sozialismus: »Geschäftsleute, die so reden, sind ahnungslose Marionetten der Kräfte des Zeitgeistes, die seit einigen Jahrzehnten die Grundlagen unserer freien Gesellschaft unterminieren«, schrieb er 1970. Sein »Purpose« war schon damals klar.

© Frankfurter Allgemeine Zeitung, Januar 2020

H

Alles oder nichts?

Das 13-Fragen-Interview

Wirtschaftwoche: Aktien oder Gold?

Groothuis: Freiheit.

iPhone oder Blackberry?

Der Luxus temporärer Unerreichbarbeit.

Cabrio oder SUV?

Das Hirn braucht Wind, und den immer wieder.

Schaltung oder Automatik?

Wer walten kann, will schalten.

Apartment oder Villa?

Zimmer mit Aussicht.

Fitnessstudio oder Waldlauf?

Flanieren statt Krankenkassenkommando.

Kragen offen oder Krawatte?

In unserem Land ist es eh zu oft zu eng.

Dusche oder Wanne?

Hinlegen kommt noch früh genug.

Maßschuhe oder Sneakers?

Eher Maß als Stange.

Perlen oder Diamanten?

Kein Kokolores.

Berge oder Meer?

Da es hinterm Horizont weitergeht, sollte man den sehen können.

Fenster- oder Gangplatz?

Gangplatz ohne Nachbarn.

Stadt oder Land?

Dynamik statt Krume – aber mit dem Schwarzen unter den Fingernägeln.

U

GASTBEITRAG

Sinnliche Verheißung

Vor zwanzig Jahren gründete Rainer Groothuis seine Agentur, die zum Erscheinungsbild einer ganzen Branche beigetragen hat. Elke Heidenreich erinnert sich an Meilensteine und gratuliert zum Jubiläum.

Ein Buch: rechteckig, außen zumeist irgendein Bild, im Klappentext wird alles verraten und gleich vorsichtshalber gelobt, hinten ein Photo vom Autor, der versichert, schon Irrenwärter, Leichenwäscher und Stöckelschuhabsatzhersteller oder ähnliches gewesen zu sein und lange als Mönch in Bhutan gelebt zu haben – das soll uns sagen: der versteht was vom Leben.

Wir beginnen zu lesen – nichts versteht er vom Leben, das Papier ist zu dick, die Schrift zu klein, der hingeschluderte Einband bröselt auseinander, wir fassen zusammen: ein Verlag, der kaum etwas von Büchern versteht, veröffentlicht einen Autor, der nichts vom Leben und vom Schreiben versteht, alle verdienen vielleicht ein bisschen daran und ich verschwende Lebenszeit damit.

Das ist das schlimmste Szenario. Es kann auch anders kommen: ein Buch, das in der Hand liegt wie eine Verheißung. Eleganter Einband, schönes Papier, lesbare und dem Text angemessene Schrift. Kurzer, kluger Klappentext, zum Autor nur Lebensdaten. Jede Überraschung bleibt, man fängt zu lesen an, markiert die Seiten, an denen man eine Pause macht, mit dem Lesebändchen, ist glücklich: die Allianz Mensch-Lampe-Buch funktioniert mal wieder, sie tröstet, macht klug – und macht Freude.

Solche Bücher stellt Groothuis in und mit seiner Agentur her, er versteht etwas vom Büchermachen, von Qualität, Sinnlichkeit, Form – gute Verleger wissen das: so gestaltete er Wissenschaft und Theorie für Vandenhoeck&Ruprecht und zu Klampen, Kinderreiseführer für Beltz, Krimis für den stern, Geschenkbuchserien für Manesse und den DUDEN, Spirituelles für das Gütersloher Verlagshaus, bibliophile Kostbarkeiten für Faber&Faber und den CLUB, die eigenwillig-schönen Profile für Berenberg und die Berlin University Press, Bildbände für die Collection Rolf Heyne und Knesebeck, Reiseführer für Polyglott, Aktionen für Edel, Fischer, Ravensburger, Random House – und immer wieder die schöne Literatur: die hervorragenden Cover und Ausstattungen für die Literatur von DuMont und vielen anderen. Auch sein Gesellenstück, die leuchtend roten SALTO-Bände von Wagenbach, wollen wir nicht missen.

Auch ich hatte schon als zufriedene Autorin und begeisterte Herausgeberin mit der Arbeit von Groothuis zu tun: meine »Brigitte-Edition« haben er und seine Leute mit Leinenrücken in 26 Rottönen versehen, zum unverwechselbaren Sammlerobjekt gemacht und an die Millionengrenze hochgeschossen.

Und so ist diese Gesellschaft zu loben, denn sie weiß, was das ist, ein Buch: Im guten Fall etwas unverzichtbar Kostbares – und so sollte es auch aussehen. Was drin steht, ist wichtig. Aber auch, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, vor allem in Zeiten abnehmender Schönheit.

Axel Hacke schreibt über Anstand – ohne geht es nicht. Groothuis bezieht beim Büchermachen Haltung – ohne geht es nicht. Dass seine Agentur zwanzig Jahre alt wird, ist doch ein gutes Zeichen für den Zustand der Bücherwelt – und vielleicht auch darüber hinaus.

Foto: Leonie von Kleist. Der Text erschien im November 2018 im BuchMarkt

I

Von Knoblauch und Kampagnen,

von Profit und Immergleich

Im Börsenblatt haben Sie unlängst gefordert, doch nicht immer darauf zu starren, dass es über sechs Millionen weniger Buchkäufer gibt, sondern sich darüber zu freuen, dass 30 Millionen lesen – also alles halb so schlimm? Groothuis: Nein, das ist schon eine sehr bittere Zahl, zumal wir als Branche noch nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Aber jenseits aller Aufgeregtheit ist es wichtig, das Positive festzuhalten – es ist nicht gut, dass wir als »niedergehende Branche« dastehen.

Thalia will »Lesen populärer machen«. Es soll nicht nur »Luxushobby des Bildungsbürgertums« sein … Entschuldigung – Lesen, das »Luxushobby« einer kleinen Klientel, die ohnehin als ausgestorben gilt?! Welch ein Nonsens. Wäre Lesen ein »bildungsbürgerliches Vergnügen«, hätten wir einen völlig anderen Branchenumsatz. Bei uns können alle Menschen nach ihren individuellen Bedürfnissen lesen, nach ihrer Lust und Laune, nach den Möglichkeiten ihres Portemonnaies. Und wir haben für alle und alles ein Angebot. Das ist großartig.

Wie aussichtsreich ist überhaupt der Überredungsgestus von Kampagnen? 50 Prozent der Bevölkerung lesen gar nicht, diese Hälfte erreichen wir nicht. Einen überzeugten Nicht-Leser machen wir mit keiner Kampagne zum Leser – mich überzeugt auch niemand von der atemwohltuenden Qualität von Knoblauch. Sicher agieren wir bei der derzeitigen öffentlichen Wahrnehmung zunächst aus einer Position der Schwäche und gehen in eine Aufholjagd. Eine Kampagne muss positive Anstöße geben, über etwas nachzudenken und entsprechend zu handeln. Sie ist ein Prozess, sie braucht Zeit, Kontinuität, Budget, sie muss sympathische Aufmerksamkeit schaffen.

Die grundsätzliche Bedeutung einer Kampagne, wie immer sie aussehen mag, liegt hier: Wenn wir den kulturellen, gesellschaftlichen »Trend«, von dem die Studie spricht, diese »Abkehr vom Buch« auch nur eindämmen wollen, dann müssen wir uns unbedingt auch öffentlich wirksam äußern.

Was schlagen Sie vor? Wenn wir eine Kampagne verantworten würden, dann wäre unser Ziel, zunächst die 30 Millionen zu stabilisieren und nicht auf Krampf den sechs Millionen hinterher zu laufen. Ein Teil dieser »Abgänge« kommt eh zurück, denn wer einmal am Manna Buch geleckt hat, wird es nicht auf immer vergessen. Eine Kampagne wird umso erfolgreicher, je stärker sie ein Bedürfnis aufnimmt. Wir sollten die 30 Millionen in ihrem Lesen, ihrem Festhalten am Buch bestärken. Wir würden das Buch auch nicht gegen digitale Angebote stellen – das wird inzwischen als maschinenstürmerisch belächelt und der damit oft verbundene »pädagogische Zeigefinger« nervt. Wir würden schließlich die Stärke des Buches betonen. Und diesen Ansatz mit dem Dasein von Verlagen und Buchhandlungen, ihren Leistungen und Angeboten, verknüpfen.

Muss Werbung lauter, bunter werden, um aufzufallen? Lautstärke wird bei unseren Zielgruppen allein keine Akzeptanz schaffen – wir sind nicht Media Markt. Wir sollten all jenen, die Lesen und Print lieben, besondere Erlebnisse bieten, am besten exklusive Branchenangebote. Ein Beispiel: Menschen suchen Welterfahrung, sie sind gern unterwegs – der Reise- und Touristikmarkt boomt. Da können wir anknüpfen und ein besonderes Reise-Welterfahrungsmagazin entwickeln, das natürlich mehr sein muss als ein bunter Prospekt. Die wunderbaren Inhalte haben wir doch.

Ein Verleger sagte mir: »Lesen muss für Teenager cool sein.« – Wie schafft man das? Coole Bücher, coole Buchhandlungen – gibt es die? Coole Bücher, sicher, die gibt es. Gerade im Kinder- und Jugendbuch hat sich doch sehr viel getan. Die meisten Buchhandlungen sind für Kinder zwischen acht und 14, 16 Jahren allerdings nicht so richtig cool, fürchte ich.

Ändern sich die Wünsche der Verlage an die Buchgestalter? Spontan: Es soll möglichst viel möglichst viel weniger kosten.

Haben die Verlage Wichtiges versäumt? Die Welt hat sich verändert, das Medienangebot ist uferlos – doch kein Tag ist länger geworden. Auf den Wettbewerb um die Zeit reagieren wir sehr spät. Wir haben die Werte unseres Produktes nicht intensiv kommuniziert. Dürfen wir uns wundern, wenn Menschen beispielsweise fragen: Warum sind Bücher so »teuer«? Denselben, die ohne Murren 18 Euro für zwei Gläser Wein ausgeben, ist dieser Betrag für ein Buch zu teuer. Nochmal: Es gibt einen erheblichen selbstbewussten Erklärungsbedarf zur Rolle des Buches und seiner Anbieter.

Es wurde vielfach gefordert, das Buch stärker zu emotionalisieren, es positiv aufzuladen. Doch bislang fehlen die konkreten zündenden Ideen. Kluge Worte sind auch leicht gesprochen und oft kaum mehr als Hülsen: Jedes Cover, jede Anzeige, jeder Auftritt versucht doch längst, den Inhalt zu »emotionalisieren«.

Aber gibt es nicht zu viel vom Immergleichen? Das Immergleiche ist wertvoll. Es gibt Leser, die lieben das, was vom Feuilleton als »Schmonzette« nicht beachtet wird – und es ist gut, dass wir auch für sie Angebote haben. Das Immergleiche macht Umsatz, den Verlage und Buchhandel brauchen. Und gute Verlage realisieren mit dem Umsatz aus dem Immergleichen das Neue. Schlimmer ist, dass der Eindruck vom vielen Immergleichen auch dadurch entstanden ist, dass die Verlage den Lesern die Orientierung nach Marken völlig entzogen haben.

Interessiert es denn wirklich, ob ein Buch von Rowohlt oder Fischer kommt? Den Verlag als Marke kenntlich zu machen, heißt, Orientierung zu bieten, einen Fokus zu setzen, ein positives Vorurteil von Buch zu Buch zu schaffen und von Programm zu Programm. Nutzen wir doch die Funktion von Wiedererkennbarkeit und Profil. Attraktives Profil schafft Profit. Warum gilt etwas bei uns nicht, was in der ganzen Warenwelt als zentrale Aufgabe gesehen wird?

Ob jemand ein Buch gut oder schlecht findet, unterhaltsam oder langweilig – das entscheidet doch nicht der Umschlag. Wie wichtig ist Gestaltung überhaupt? Die Bedeutung der Gestaltung hat sich durch die Veränderung der Bedürfnisse grundlegend gewandelt. Solange Sie Hunger haben, ist es Ihnen egal, wie ein Brot geformt, seine Verpackung gestaltet ist. Wir aber sind alle satt, haben eher zu viel. Gestaltung unterscheidet die Anbieter voneinander, sie offeriert Genuss, Distinktion, Selbstbelohnung. Etwas Bestimmtes zu kaufen, zeigt meine Haltung als Kunde. In allen Märkten ist Design zu einem zentralen Baustein des Erfolgs geworden. Und wir fragen uns das immer noch?

Das Interview führte Holger Heimann. Börsenblatt, November 2018

S

I have a dream

Ein Aberhallo! in die Buchbranche

1

Sie kommen mit einem Ihnen Unbekannten ins Gespräch. Er klagt, wie schlecht es ihm geht, das ist Auto kaputt, die Kinder renitent, die Frau flüchtet sich in Yoga usw. usf. – ich wette, Sie freuen sich auf ein Wiedersehen mit solcher Nervensäge. Dieser Typ – das sind wir.

Seit langem schon kommt keine Medienmeldung ohne Hiebe aus wie »schwächelnde Buchbranche«, »Buchbranche in der Krise« – das ständige Gerede von der Schwindsucht macht die Branche kranker als sie ist. Ein verheerendes Bild ist entstanden, ein Bild, das manchen Käufer aus den Buchhandlungen fernhält: Denn Loser haben nichts zu preisen, irgendwann nervt ihr Angebot nur noch – Menschen wollen mit Siegern sprechen, nicht mit Typen, die lamentieren, wie malad sie sind – wie unattraktiv, eitel, überflüssig ist es, die Welt mit seiner Nabelschau zu belästigen?

Die Buchbranche schafft einen Umsatz von rund neun Milliarden Euro, rund 30 Millionen Menschen lesen mehr oder weniger regelmäßig – welche andere Kulturbranche kommt da mit? Welches andere Kulturangebot wird in dieser Breite genutzt? Welches Medium genießt ein so hohes Ansehen, auch weit über seinen Nutzerkreis hinaus? Will sagen: Könnten wir bitte aufhören, ständig von »Krise« zu reden und reden zu lassen? Natürlich müssen wir uns Gedanken machen – und es wäre prima, wir hätten damit längst begonnen –, aber der Blick auf das halbvolle Glas motiviert, nicht lamentöses Gegreine. Und auf kritische Diagnosen müssen wir mit tatkräftigen Therapien antworten statt mit Fragezeichen.

Hej, Freunde: Wir machen und verkaufen Bücher, Bücher! Sagen wir doch, wofür wir da sind. Was wir gut können und warum. Und sagen das so, dass man uns hört und versteht, dass wir Sympathien gewinnen und neue Bündnispartner.

2

Unsere Branche ist vielteilig, klein- und mittelständisch, ihre Teilnehmer legen Wert auf Individualität und Vielfalt. Doch wenn »das Buch« nicht mehr attraktiv erscheint, verlieren alle, egal wie groß oder klein, mainstream oder individuell sie sind. Wo jeder sein Stimmchen für sich erhebt, bleiben alle unerhört. Wir aber müssen das Ansehen dieser Branche verändern und den Nimbus unseres Produktes gegen eine Welt verteidigen – da brauchen wir einen Chor wie Donnerhall und »Freude schöner Götterfunken«.

3

Harald Welzer sprach auf den Buchtagen von den »analogen Räumen«, die es zu verteidigen gilt. Diese »analogen Räume« sind übrigens nichts als das reale Leben selbst, also das jenseits des Internets. Mit dem Gedanken an diese analogen Räume könnten sich viele Bündnispartner auftun – ein Bündnis für etwas, geradezu für das Leben. Für eine Kultur realer Begegnung, realen Daseins – die Zeit ist reif dafür, wenn schon Apple und Google beginnen, ihre Nutzer auf »digitales Fasten« {!} einzustimmen, denn zu viel »Cloud« tut auch nicht gut.

Kaum jemand ist so prädestiniert wie wir, die »Büchermenschen«, ein solches Bündnis zu initiieren. Bibliothek, Kino, Theater, Oper, Ballett, Museum, Literaturhaus, Festival, Kulturzentrum, Zeitungs- und Magazinverlag und viele, viele andere sind ebenfalls »analog«, sind angewiesen auf Verlangsamung und Konzentration. Sie alle sind Partner für eine Kampagne, aus der eine Bewegung wird – eine Renaissance der Selbstbestimmtheit, der Reflektion, des bewussten Umgangs mit der eigenen Lebenszeit und der der Anderen.

Das ist Ihnen nicht »praktisch« genug? »I have a dream« war auch nicht praktisch – aber die Kraft der Vision machte Hoffnung und bewirkte Bewegung, Veränderung, Neues.

Börsenblatt, Juni 2018

Ihre Meinung dazu gern an rainer.groothuis@groothuis.de